Viacorind® 7 mg/5 mg/2,5 mg Filmtabletten

Verschreibungsinformationen

Versicherungsliste

Arzneimittel ist nicht auf der Liste.

Informationen zur Abgabe

Rezeptpflichtig

Verschreibungseinschränkungen

Keine Verschreibungseinschränkungen

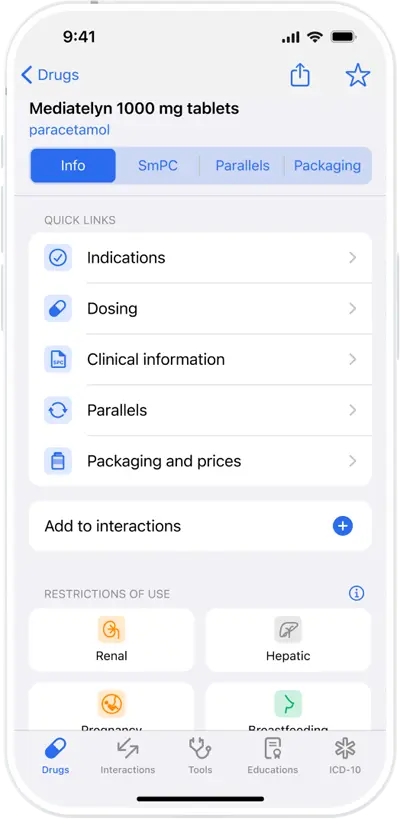

Zu Wechselwirkungen hinzufügen

PRO

NutzungsbeschränkungenPRO

Nieren

Hepatisch

Schwangerschaft

Stillen

Sofortige Übersicht über Einschränkungen bei Nieren-/Leberproblemen, Schwangerschaft und Stillzeit.

Sonstige Informationen

Name des Präparats

Viacorind® 7 mg/5 mg/2,5 mg Filmtabletten

Gluten/Laktose

Gluten: Nein

Laktose: Nein

Laktose: Nein

Darreichungsform

Filmtbl.

Hersteller

Servier Deutschland GmbH

Letzte Aktualisierung der Fachinformation

1.11.2022

Mediately App verwenden

Schnellerer Zugriff auf Medikamenteninformationen.

Mit der Handykamera scannen.

4.9

Über 36k bewertungen

SmPC - Viacorind® 7 mg/5 mg/2,5 mg

Weblinks

Packungen und Preis

Viacorind® 7 mg/5 mg/2,5 mg 30 Filmtbl. N1

Preis

45,85 €

Zuzahlung

5,00 €

Versicherungsliste

Verpackung ist nicht auf der Liste.

PZN

14186480

Viacorind® 7 mg/5 mg/2,5 mg 100 Filmtbl. N3

Preis

102,38 €

Zuzahlung

10,00 €

Versicherungsliste

Verpackung ist nicht auf der Liste.

PZN

14186505

Viacorind® 7 mg/5 mg/2,5 mg 30 Filmtbl.

Preis

-

Zuzahlung

-

Versicherungsliste

Verpackung ist nicht auf der Liste.

PZN

14189716