FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, Suspension zur Injektion in einer Fertigspritze

Verschreibungsinformationen

Versicherungsliste

Arzneimittel ist nicht auf der Liste.

Informationen zur Abgabe

Rezeptpflichtig

Verschreibungseinschränkungen

Keine Verschreibungseinschränkungen

Sonstige Informationen

Name des Präparats

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, Suspension zur Injektion in einer Fertigspritze

Gluten/Laktose

Gluten: Nein

Laktose: Nein

Laktose: Nein

Darreichungsform

Inj.-Susp.

Hersteller

Pfizer Pharma GmbH

Letzte Aktualisierung der Fachinformation

1.11.2023

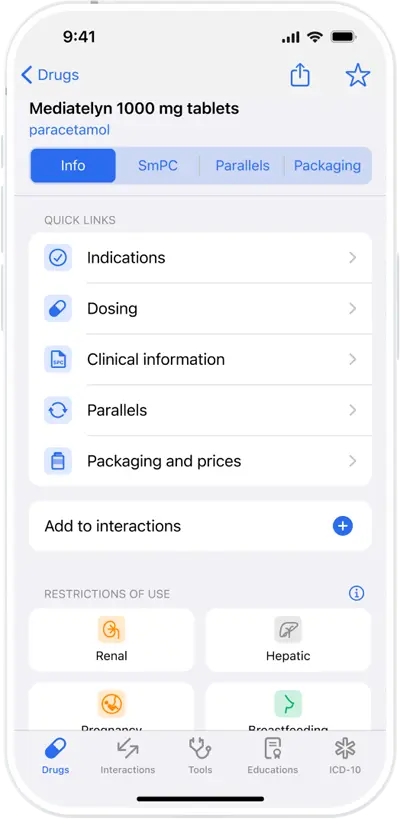

Mediately App verwenden

Schnellerer Zugriff auf Medikamenteninformationen.

Mit der Handykamera scannen.

4.9

Über 36k bewertungen

SmPC

Weblinks

Packungen und Preis

FSME-IMMUN 0,25ml Junior 1 Fertigspr. N1

Preis

53,75 €

Zuzahlung

5,38 €

Versicherungsliste

Verpackung ist nicht auf der Liste.

PZN

3100529

FSME-IMMUN 0,25ml Junior 10 Fertigspr. N2

Preis

435,52 €

Zuzahlung

10,00 €

Versicherungsliste

Verpackung ist nicht auf der Liste.

PZN

10259526