Amitriptylin-neuraxpharm® 10 mg überzogene Tabletten

Verschreibungsinformationen

Versicherungsliste

Arzneimittel ist nicht auf der Liste.

Informationen zur Abgabe

Rezeptpflichtig

Verschreibungseinschränkungen

Keine Verschreibungseinschränkungen

Sonstige Informationen

Name des Präparats

Amitriptylin-neuraxpharm® 10 mg überzogene Tabletten

Gluten/Laktose

Gluten: Nein

Laktose: Ja

Laktose: Ja

Darreichungsform

Tbl., überzog.

Hersteller

neuraxpharm Arzneimittel GmbH

Letzte Aktualisierung der Fachinformation

1.1.2022

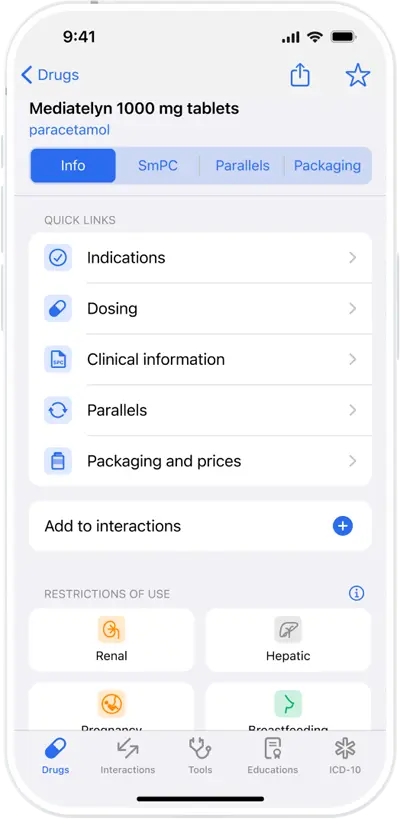

Mediately App verwenden

Schnellerer Zugriff auf Medikamenteninformationen.

Mit der Handykamera scannen.

4.9

Über 36k bewertungen

SmPC

Weblinks

Packungen und Preis

Amitriptylin-neuraxpharm® 10mg 20 überz. Tbl. N1

Preis

11,97 €

Zuzahlung

5,00 €

Versicherungsliste

Verpackung ist nicht auf der Liste.

PZN

3343120

Amitriptylin-neuraxpharm® 10mg 50 überz. Tbl. N2

Preis

12,79 €

Zuzahlung

5,00 €

Versicherungsliste

Verpackung ist nicht auf der Liste.

PZN

3343137

Amitriptylin-neuraxpharm® 10mg 100 überz. Tbl. N3

Preis

14,01 €

Zuzahlung

5,00 €

Versicherungsliste

Verpackung ist nicht auf der Liste.

PZN

3343143