Apidra® SoloStar 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einem Fertigpen

Verschreibungsinformationen

Versicherungsliste

AOK Baden-Württemberg | AOK Bayern | AOK Bremen/Bremerhaven | AOK Hessen | AOK Niedersachsen | AOK NordOst (100395611, 100395622) | AOK NordOst (109519005, 109719018) | AOK NordWest | AOK PLUS | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | AOK Rheinland/Hamburg | …

Mehr...

Informationen zur Abgabe

Rezeptpflichtig

Verschreibungseinschränkungen

Insulinanaloga, schnell wirkende zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2. Hierzu zählen:- Insulin Aspart- Insulin Glulisin- Insulin LisproDiese Wirkstoffe sind nicht verordnungsfähig, solange sie mit Mehrkosten im Vergleich zu schnell wirkendem Humaninsulin verbunden sind. Das angestrebte Behandlungsziel ist mit Humaninsulin ebenso zweckmäßig, aber kostengünstiger zu erreichen. Für die Bestimmung der Mehrkosten sind die der zuständigen Krankenkasse tatsächlich entstehenden Kosten maßgeblich.

Dies gilt nicht für Patienten

- mit Allergie gegen den Wirkstoff Humaninsulin

- bei denen trotz Intensivierung der Therapie eine stabile adäquate Stoffwechsellage mit Humaninsulin nicht erreich…

Dies gilt nicht für Patienten

- mit Allergie gegen den Wirkstoff Humaninsulin

- bei denen trotz Intensivierung der Therapie eine stabile adäquate Stoffwechsellage mit Humaninsulin nicht erreich…

Mehr...

Sonstige Informationen

Name des Präparats

Apidra® SoloStar 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einem Fertigpen

Gluten/Laktose

Gluten: Nein

Laktose: Nein

Laktose: Nein

Darreichungsform

Injektionslsg.

Hersteller

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

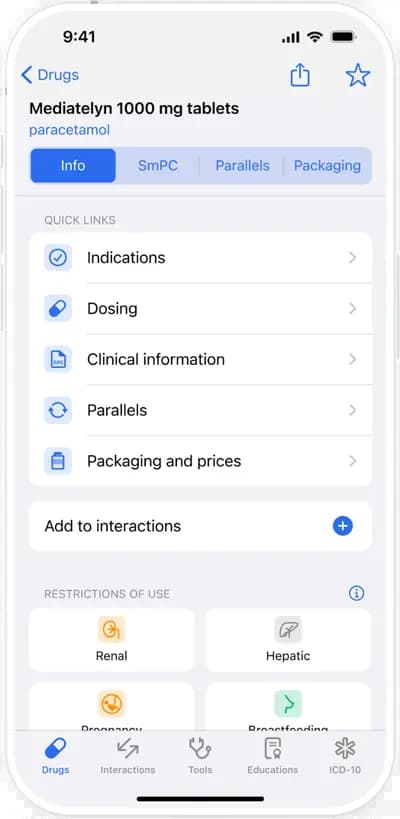

Mediately App verwenden

Schnellerer Zugriff auf Medikamenteninformationen.

Mit der Handykamera scannen.

4,9

Über 20k Bewertungen

SmPC

Weblinks

Packungen und Preis

Apidra® SoloStar 100 E/ml Fetigpen 5x3ml N1

Preis

71,13 €

Zuzahlung

7,11 €

Versicherungsliste

AOK Baden-Württemberg | AOK Bayern | AOK Bremen/Bremerhaven | AOK Hessen | AOK Niedersachsen | AOK NordOst (100395611, 100395622) | AOK NordOst (109519005, 109719018) | AOK NordWest | AOK PL…

Mehr...

PZN

5387682

Apidra® SoloStar 100 E/ml Fetigpen 10x3ml N2

Preis

128,07 €

Zuzahlung

10,00 €

Versicherungsliste

AOK Baden-Württemberg | AOK Bayern | AOK Bremen/Bremerhaven | AOK Hessen | AOK Niedersachsen | AOK NordOst (100395611, 100395622) | AOK NordOst (109519005, 109719018) | AOK NordWest | AOK PL…

Mehr...

PZN

5387699

Apidra® SoloStar 100 E/ml Fetigpen 3x3ml

Preis

-

Zuzahlung

-

Versicherungsliste

Verpackung ist nicht auf der Liste.

PZN

5553927

Apidra® SoloStar 100 E/ml Fetigpen 3x3ml

Preis

-

Zuzahlung

-

Versicherungsliste

Verpackung ist nicht auf der Liste.

PZN

14062660