Urapidil Carinopharm 50 mg Injektionslösung

Verschreibungsinformationen

Versicherungsliste

Arzneimittel ist nicht auf der Liste.

Informationen zur Abgabe

Rezeptpflichtig

Verschreibungseinschränkungen

Keine Verschreibungseinschränkungen

Sonstige Informationen

Name des Präparats

Urapidil Carinopharm 50 mg Injektionslösung

Gluten/Laktose

Gluten: Nein

Laktose: Nein

Laktose: Nein

Darreichungsform

Injektionslsg.

Hersteller

CARINOPHARM GmbH

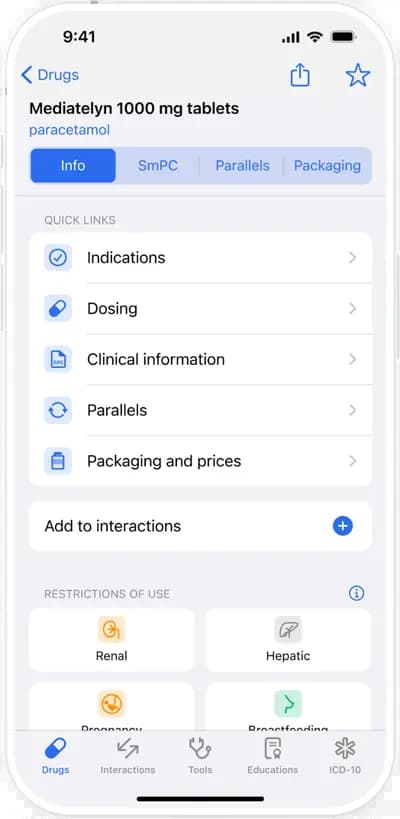

Mediately App verwenden

Schnellerer Zugriff auf Medikamenteninformationen.

Mit der Handykamera scannen.

4,9

Über 20k Bewertungen

SmPC

Wir können die SmPC-Informationen für dieses Medikament auf unserer Website nicht anzeigen. Um die SmPC-Kapitel anzuzeigen, laden Sie bitte unsere mobile App herunter.

Packungen und Preis

Urapidil Carinopharm 50 mg Inj.-L. 5x10ml Amp. N2

Preis

61,11 €

Zuzahlung

6,11 €

Versicherungsliste

Verpackung ist nicht auf der Liste.

PZN

14261419